조선 후기에서 일제강점기를 살았던 지식인

무서운 병 마마의 퇴치를 위해: 우두법의 도입과 보급

두창은 당시 가장 무서운 전염병 중의 하나였다. 심한 고열과 전신을 휩쓰는 통증 후에 온몸에 발진이 돋았다가 물집이 잡히고 농포로 변했다가 딱지가 앉은 후 피부에 흉한 흔적을 남겼다. 치명률이 매우 높아 왕족과 평민을 가리지 않고 희생자가 나왔으며, 살아남아도 눈이 멀거나 얼굴에 심한 흉터가 남았다. 인도와 중국에서 사람의 두창을 접종해 예방하려는 인두접종법을 사용했지만 부작용이 크고 효과도 확실하지 않았다. 18세기 말 영국의 에드워드 제너(Edward Jenner)가 발견한 우두법으로 이를 예방할 수 있었으나, 조선에 도입된 것은 개항 이후였다. 1876년 강화도조약이 일본과 체결되면서 그 해 수신사로 지석영의 스승인 박영선(朴永善)이 가게 되었는데, 그는 오다키(大瀧富川)에게 우두법을 배우고 구가(久我克明)의 「종두귀감(種痘龜鑑)」을 얻어다 주었다. 1879년 9월, 지석영은 부산의 일본 해군 소속 제생의원에서 일본인 의사에게 두 달간 우두법을 배우고 두묘(痘苗: 우두의 원료)와 종두침을 얻어왔다. 그 해 겨울 지석영은 자신의 처가가 있던 충청북도 충주시 덕산면에서 두 살 난 처남에게 처음 우두를 시술했고 40여 명에게 우두를 시술했다. 그러나 두묘의 공급이 잘 안되어 지석영은 1880년 여름, 2차 수신사 김홍집을 따라 일본에 가서 내무성 위생국의 우두종계소(牛痘種繼所)에서 종두 기술과 두묘의 제조법을 배우고 돌아왔다. 1880년 10월 한성에 종두장을 차리고 조선에 우두법을 널리 보급하려 했다. 그러나 1882년 임오군란으로 지석영의 종두장은 불타고 개화파의 일원이었던 지석영에게는 포박령이 내려졌다. 지석영은 처가가 있는 충주로 피신했다가 상황이 안정되자 다시 상경해 종두장을 복구하고 우두 보급에 나섰다. 1882년 전라도 어사 박영교가 전주에 우두국을 설치한 후 지석영에게 종두법을 가르치게 했다.

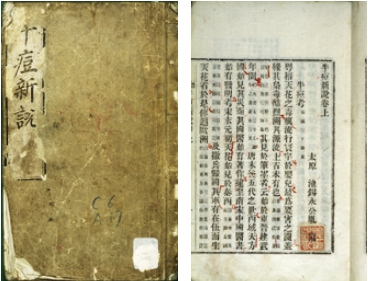

지석영은 1885년 그간의 경험해 온 지식을 종합해 우리나라 최초의 종두서인 「우두신설(牛痘新說)」을 저술했다. 상권에는 김홍집(金弘集)과 이도재(李道宰)의 서문과 저자의 서문이 있고, 제너의 우두 발견과 종두 관련 한역서를 소개했다. 하권에는 접종에 대한 실기 방법 등을 체계적으로 기술하고, 두묘 제조, 독우(犢牛)의 사양법(飼養法), 채장법(採漿法) 등이 기술되어 있다. 서문의 저자들에 의하면, 지석영은 우두술로 만여 명 이상의 목숨을 살렸고 누구든 배우러 오려는 사람들에게 번거로움을 마다하지 않고 그 방법을 남김없이 가르쳐줬으며, 자신의 경험을 책으로 펴내 널리 전파하고자 했다. 1894년 갑오개혁의 일환으로 1895년 ‘종두규칙’이 만들어지고 종두접종은 국민의 의무가 되었다. 지석영이 헌신한 우두법 도입은 수많은 민중의 목숨을 구했으며, 조선 정부의 자주적인 근대 의료의 기반이 되었다.

5년간 귀양살이에서 민중 속에 뿌리내린 정체성

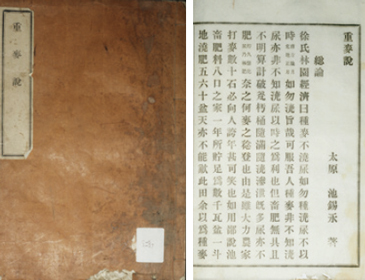

신지도의 빈궁한 민중들 속에서 지내는 극한 상황에서 지석영은 민중을 위한 근대화의 사명을 실천하는 자로서 자신의 정체성을 뿌리내리게 된다. 유배지에서도 지석영은 우두의 보급과 교육에 심혈을 기울였다. 가난한 농민들의 빈궁한 삶을 보고 이들의 농업과 민생 향상을 위해 「중맥설(重麥說)」을 저술했다. 밀 농사의 가치를 주장하고 밀 농사법을 설명한 농업 서적이다. 1891년 발간된 「신학신설(新學新說)」은 민중들의 보건 향상을 위해 쓴 최초의 예방의학서이다. 민중들에게 널리 보급하기 위해서 한글로 저술했다. 서문에서 지석영은 모든 사람이 ‘보신지학(保身之學)’의 이치를 깨우쳐 약을 먹을 필요도, 의사를 찾아갈 필요도 없이 건강하게 오래 살 수 있는 세상을 위해 책을 쓴다고 밝혔다. 이 책에는 민간에 유용한 서구의 근대의학 지식을 순 한글로 쉽게 풀어 써서 실생활에 도움을 주고자 하는 개화사상가로서의 실천 의지가 담겨 있다. 당시까지 지식은 모두 한문으로 유통되었고 한글은 미천한 낮은 계급의 언어로 취급되어 표기 규범도 없었다. 한글이 국가의 공식 문자로 선포된 것이 1894년 갑오개혁이고 최초의 순 한글 신문인 <독립신문>이 창간된 것이 1896년인데, 지석영이 당시의 최첨단 의학 지식을 1891년에 오직 한글로만 저술한 것은 놀라운 일이었다.

이후 지석영은 한글을 널리 활용해 근대화에 필요한 신지식을 백성이 널리, 광범위하게 습득할 수 있도록 하기 위해 각고의 노력을 하게 된다. 국어학에서 지석영의 지대한 공헌은 1907년 우리나라 최초의 한자 사전인 「자전석요(字典釋要)」를 간행한 것이다. 15년 이상 걸린 이 방대한 작업의 시작은 유배 말기 또는 유배 직후인 1892년 전후로 추정된다.

「신학신설」을 집필하고 지석영은 유배지에서 민중들이 지식을 습득하고 계몽이 되는 근대화를 위해서는 국문이 유용한 표기 수단임을 자각하게 되어 한문의 국문 음 정리의 필요성을 절감하게 되었을 것이다. 「신학신설」은 의학의 근대화, 국어의 근대화를 위한 그의 노력이 만나는 지점이며, 그것이 모두 민중을 위한 사랑에 뿌리내리고 있음을 보여준다. 유배지인 신지도 송곡리(松谷里)에 있으면서 지석영은 「신학신설」 완성을 기념해 자신의 호를 송촌(松村)이라고 했다. 송곡 촌에서 일생에 가장 보람된 일을 했다고 하여 만들어진 호였다. 인생에서 가장 어려운 고난의 시기에 개화사상가로서, 근대의학의 선구자로서, 한글학자로서 송촌(松村)이라는 그의 정체성이 민중 속에서 뿌리내리며 형성된 것이다.

미래 의사 양성을 위해: 관직 복귀와 의학교의 설립

지석영은 1899년 문을 연 우리나라 최초의 근대식 의학 교육 기관인 의학교 설립을 주도했다. 의학교 설립에 대해서는 1898년 7월 만민공동회에서 근대의학을 가르칠 의학교육기관 설립의 필요성에 대해 학부대신에게 건의했으나 받아들여지지 않았다. 지석영은 11월 7일 의학교 설립을 청원하는 서신을 학부대신에게 보냈다. 당시의 학부대신은 이도재로 1885년 지석영의 <우두신설>의 서문을 쓸 정도로 지석영과는 가까운 사이였다. 지석영은 건의서에 의학교 설립에 대한 구체적인 내용-의학교 설치 장소, 교수 확보, 학생 선발, 교사의 관리와 학생 교육, 졸업 후의 활용, 의학 교육과 의사 양성의 전국적 확대 등-을 제시했다.

말미에 그는 의학교를 통해 배출된 뛰어난 의사들이 나라 안 모든 지역에 퍼져서 민중들이 장수하게 될 것이라고 했다. 건의서를 받은 지 이틀 만에 학부대신 이도재는 의학교 설립을 위한 비용을 1899년 예산에 포함시키며 1899년 봄에 의학교를 설립한다는 회신을 11월 9일 보내왔다. 지석영의 건의 내용은 대체로 이듬해 <의학교 관제>, <의학교 규칙> 그리고 실제 운영에 반영되었다. 1899년 2월 28일에 <의학교 관제 청의서>가 제출되었고 <의학교 관제>가 3월 24일 칙령 제7호로 반포되었다. 그리하여 근대 의학교육기관이 1899년 3월 24일 탄생하게 되었다. 7월 5일 세부 규칙을 담은 <의학교 규칙>이 반포되고 8월 16일 입학시험으로 학도 50명을 선발해 10월 2일 개교식을 거행했다. 의학교의 수업 연한은 3년으로 개교 3년 후인 1902년 19명의 제1회 졸업생, 1903년 13명의 제2회 졸업생, 1905년 4명의 제3회 졸업생, 도합 총 36인의 졸업생을 배출했다. 1899년 의학교가 세워진 이후로 교장으로 재직하다가 1907년 통감부에서 의학교를 폐지하고 1908년 대한의원의육부(大韓醫院醫育部)로 개편할 때 학감이 되었으나 1910년 경술국치 이후 사직했다.

근대 민족 확립을 위한 헌신: 한글 규범화와 자전석요

지석영이 한글과 관련된 문제의식을 구체화하게 된 것은 1879년 부산 제생의원(濟生醫院)에서 원장 마쓰마에(松前讓)와 군의(軍醫) 도즈카(戶塚積齊)로부터 2개월간 종두법을 배울 때였다. 이들의 부탁으로 일본인 거류민들의 한국어 사용 책인 <인어대방(隣語大方)>의 오자를 교정해 주었는데 이를 통해 한글 표기의 현황을 직면하게 되었다. 결국 지석영의 우두법 공부가 국문인 한글 공부로 연결된 것이다. 근대 민족 확립을 위해서는 전근대의 소수 엘리트가 아닌 나라 백성 모두가 새로운 지식을 배울 수 있는 언어로써 한글을 표준적인 언어로 쉽게 사용할 수 있게 해야 했다. 교육 체계도 민중을 위한 보편 교육으로 급속하게 전환되며 관립·공립학교나 사립학교가 속속 등장했고, 국어의 보급은 지역이나 계층, 남녀노소를 불문하고 같은 민족으로서의 공동체 의식을 형성하게 하는 중요한 기제가 되었다. 한글 표기가 규범화 되어있지 않은 상황에서 지식을 전달하는 수단으로써 한글이 민중들에게 널리 사용되기 위해서는 이후 지석영이 헌신했던 지난한 작업들이 필요했다.

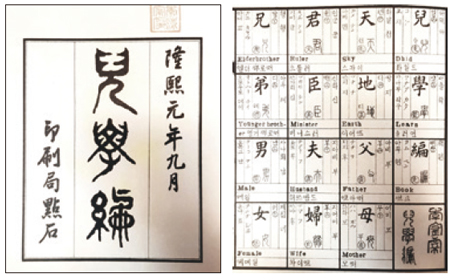

1896년 ‘대조선독립협회회보’에 <국문론(國文論)>을 발표해 한글을 보급할 것을 주장했고, 1905년 6월 그가 의학교 교장으로 있을 때 1905년 고종에게 ‘신정국문(新訂國文)’을 상소해 당시 혼란스러운 한글 표기를 통일하고 국민들에게 한글을 보급할 구체적인 방안을 제시했다. 이것이 받아들여져 같은 해 7월 국문의 원리와 발전 방안을 연구하기 위한 ‘국문연구소’가 학부 내에 설치되었다. 지석영은 초창기 국문론(國文論) 제기부터 정부의 공식 기관화 결정에 이르기까지 10여 년간 국문의 어음(語音)을 표시하는 규범을 마련하는 데 꾸준히 노력했다. 지석영은 1908년 「아학편(兒學編)」을 출간했는데 이는 정약용이 편찬한 한자 학습서 ‘아학편(1804)’을 재편집한 것이다. 정약용이 선정한 학습용 한자 2,000자를 한국어, 중국어, 일본어, 영어로 풀어 외국어학습교재를 만들었다. 외국어에 능통한 전용규의 도움을 받아 ‘유럽과 아시아가 긴밀히 교역하는 시대’에 대비하기 위한 전례 없는 신개념 어학 교재를 편찬했다. 당시 지식의 대중화를 위해 꼭 필요한 작업은 자전의 편찬이었다. 한자가 없으면 국어의 뜻을 분별하지 못하는 경우가 많아서 한자의 뜻과 발음을 한글로 풀이한 자전이 무엇보다 필요했다. 지석영은 1892년 전후로 자전 편찬의 작업을 구상해 1906년 탈고했으며, 1908년 학부의 검정을 거처 1909년 「자전석요(字典釋要)」를 출간했다. 지석영의 「자전석요」는 ‘최초의 근대적 자전’으로서 근대 국어의 발전에 큰 기여를 했다. 수록된 모든 한자의 뜻과 발음을 처음으로 한글로 풀이했으며, 다중의 의미로 쓰이는 한자는 많이 쓰이는 뜻을 먼저 배열해 하나하나 모두 수록했다. 지석영은 자전의 효용성을 “국문을 해득할 수 있다면 스승의 가르침을 기다리지 않고서도 만여 자의 자의를 깨치는 데” 있다고 했다. 근대 국민 누구라도 국문만 해득하는 수준이라면 이용할 수 있도록 하는 근대 국어 운동의 핵심을 나타낸다. 국민 전체가 한자 자전을 활용해서 국문에 대한 이해를 높여 신지식을 습득하고 각성된 이들이 근대국가를 발전시키는 동력으로 참여하게 되기를 기대한 것이다. 전례 없는 자전을 만들기 위한 작업은 방대하고 복잡한 과정이었다. 16,306자의 표제자에 대해 한문 주석과 병행해 표준화된 국문 주석을 꼼꼼하게 검토하는 작업이었다. 지석영은 급변하는 정치 상황과 자신도 순탄하지 않은 공직 생활 속에서 20여 년에 걸쳐서 작업을 진행했다. 출간된 「자전석요」는 1909년부터 1950년까지 41년 동안 총 21회 차례에 발행되며 자전 출판 역사에서 전례 없는 대인기를 누렸다. 1910년 경술국치로 나라를 잃은 후에도, 1935년 81세로 지석영이 세상을 떠난 후에도 그가 헌신한 한글 규범화의 성과들은 민족의 글자로 나라의 글자로 남아서 오늘날에도 우리에게 큰 유익과 덕을 끼치고 있다.

송촌 지석영, 그에게는 민중들을

질병에서 해방시키는 우두법 연구와

민중 교육을 위해 한글을 정립하는 연구가 하나였다.

지석영이 남긴 유산

어찌 이들뿐이겠는가? 지석영 선생의 조선인 의학도 후배들 또한 그에 못지않게 격변의 시대를 살았다. 일제강점기와 해방정국, 한국전쟁기, 박정희 개발독재 시기, 전두환 군사정권의 시기들을 거치며 시대의 한계 속에서 그러나 자신에게 주어진 시대의 과제가 무엇인지 치열하게 고민하며 현장에서 실천으로 응답하려 했다. 세대를 이어 오고 오는 서울의대의 지석영의 후예들은 여러 모습으로 지석영의 시그니처를 나타냈다. 진료실에서 수술실에서 환자를 보는 의사로, 강의실과 실습실에서 교육자로, 실험실에서 연구실에서 학회에서 학자로, 때로는 거리에서 감방에서 독립운동과 민주화 운동으로, 도시빈민촌에서 농촌에서 지역사회의학과 예방의학자로, 정부에서 공무원으로, 국제기구와 저개발국가에서 국제보건 활동가로 그 특징을 나타냈다. 자신에게 다가오는 시대적 과제를 붙들고 씨름하는 미래의 서울의대인들에게도 이 시그니처는 생생하게 빛날 것이다.

김옥주

서울대학교 의과대학 인문의학교실 주임교수로 의료윤리 및 생명윤리에 관한 많은 일을 하고 있다.서울대학교 연구진실성위원회 위원, 교수윤리위원회 위원, 한국연구재단 연구윤리위원회 위원 및 보건복지부 생명윤리.

안전정책전문위원회 위원, 한국보건의료연구원 IRB 위원장 등 여러 국가자문 위원회의 구성원으로 활동하고 있다.

‘지석영의 생애와 업적’을 한눈에 보는 타임라인

1855. 5. 15. (음력)

지석영(池錫永) 한성부에서 지익룡(池翼龍)의 넷째 아들로 출생

지석영 선생

1876. 2. 27.

일본과 조일수호조규 朝日修好條規(강화도조약) 체결

1876. 4. 29.

수신사 김기수(金綺秀) 일행 한성 출발

수행원 박영선(朴永善), 준텐토의원(順天堂醫院)의 의사 오다키(大瀧富三)에게서 약식으로 우두술을 배우고 구가(久我克明)가 저술한 「종두귀감(種痘龜鑑)」을 구해서 귀국

1877. 2. 11.

부산에 일본 해군 소속 제생의원(濟生醫院) 설립

1879. 10.

지석영, 부산 제생의원에서 우두종법(牛痘種法) 학습

1880. 1~2.

지석영, 충북 덕산면 처가에서 어린 처남에게 우두 접종 성공

천연두 예방을 위한 종두 시술에 쓰였던 도구이다. 종두기계는 종두침과 종두액, 두장판 등이 한 세트로 구성된다. 시술할 때는 두장판에 종두액을 떨어뜨리고 두장판 위의 종두액을 종두침에 묻힌 다음 종두침으로 피부에 상처를 내어 종두액을 묻히는 방법으로 접종했다. 이 소장품은 우리나라 종두법 보급에 앞장섰던 지석영 집안에서 소장했던 것이다.

Ⓒ 서울대학교병원 의학박물관1880. 8. 11.

수신사 김홍집(金弘集) 일행 도쿄 도착

동행한 지석영, 우두종접소(牛痘種接所)에서 기쿠치(菊池康庵)로부터 우두묘제 조법 전수, 두묘기기 구입

1880. 10.

지석영, 종두장(種痘場) 설치하고 우두 시술

1882. 7. 19.

임오군란 발발

지석영의 종두장이 방화로 소실

1882. 10.

전라도 어사 박영교(朴泳敎), 전주에 우두국을 설치한 후 지석영에게 종두법을 가르치게 함

1883. 7. 14.

지석영, 충청도어사 이용호(李容鎬)의 초청으로 공주부에 우두국 설치, 우두 시술 및 종두법 교습

1883.

지석영, 문과에 급제

1885. 5.

지석영, 우리나라 최초의 종두서인 「우두신설(牛痘新說)」 발간

1885년 고종 22년 지석영이 지은 우리나라 최초의 종두서(種痘書)로 제너의 우두종법 발견으로부터 이법의 한역서의 소개, 우두의 또는 두묘의 제조와 종우의 사양법등이 서술되어 있다.

Ⓒ 한국민족문화대백과사전1885. 11. 6.

부사과 지석영, 충청도 우두교수관으로 임명

1887. 5. 22.

지석영, 전남 강진현 신지도에 유배

1888.

지석영, 근대적 농업 서적인 「중맥설(重麥說)」 저술

1888년 지석영이 보리재배법에 관하여 저술한 농업서. 서문의 내용은 “보리는 흙의 종류를 가리지 않을 뿐만 아니라 가을에 파종하여 여름에 수확하고, 비·가뭄·해충·서리 등에 강하며 제초의 노력도 적게 들기 때문에 농가의 중요한 작물... 쌀만큼 보리를 중요시한다면 국부(國富)를 이룩하는 데 용이할 것”이라는 요지로 되어 있다.

총론(總論)·공기(空氣)·치전(治田)·명품(名品)·성능(性能)·택종(擇種)·종예(種藝)·토의(土宜)·비료(肥料)·서운(鉏耘:제초)·언매(偃媒)·배양(培養)·예확(刈穫)·설명(說明)·비지(肥地)·회요(灰窰)·산계(算計) 등으로 내용이 구성되어 있으며 끝에는 근대식 양계의 시초라고 볼 수 있는 계사에서 닭을 기르는 권양계법이 부록으로 실려있다. 이 책은 전통 농학이 서구식 농학으로 옮겨가는 과정을 엿볼 수 있는 좋은 자료이다.

1891.

지석영, 우리나라 최초의 한글로 된 근대적 예방의학서 「신학신설(新學新說)」 발간

1892. 2. 16.

지석영, 귀양살이에서 풀려나서 돌아오게 됨

1893.

지석영, 서울 교동에 우두보영당(牛痘保嬰堂)을 설립하고 많은 어린이들에게 우두를 시술

1894. 9. 12.

지석영, 한성부윤에 임명

1895. 11. 23.

「종두규칙 鍾痘規則」 반포

1896. 4. 7.

독립신문 창간

1896. 11. 30.

지석영, 「대조선 독립 협회 회보」 제1호에 한글로 「국문론(國文論)」 발표, 한글을 귀중히 여기어 사용할 것을 주장

1897. 10. 11.

국호를 <대한제국(大韓帝國)>으로 개칭

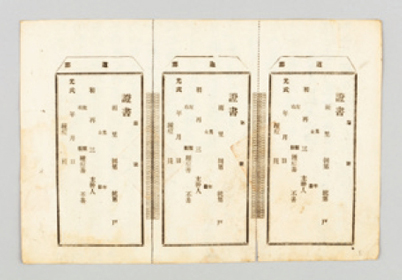

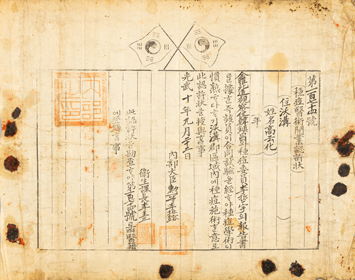

대한제국시기 종두접종 증서

Ⓒ 서울대학교병원 의학박물관1898. 7. 15.

종로에서 열린 만민공동회에서 의술학교 설립 집중 논의

1898. 11. 7.

지석영, 학부대신 이도재에게 의학교 설립 청원

1898. 11. 9.

학부대신 이도재, 지석영에게 의학교 설립 통보

1899. 3. 24.

「의학교 관제(醫學校官制)」 반포

1899. 3. 28.

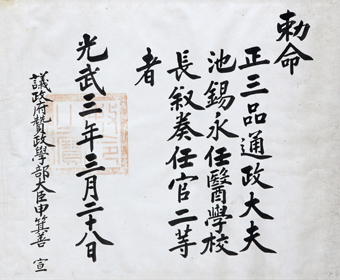

의학교 교장에 지석영 임명

칙명_지석영 의학교 교장 임명장

Ⓒ 서울대학교병원 의학박물관1899. 4. 4.

의학교 교장 지석영, 입궐해 세자에게 우두 시술

1899. 7. 5.

「의학교 규칙(醫學校規則)」 반포

1899. 7. 13.

의학교 학생 모집 광고

1899. 7. 30.

김익남, 일본 지케이의원(慈惠醫院) 의학교 졸업 - 한국 최초의 근대식 의사

1899. 8. 16.

의학교에서 입학시험으로 학도 50인 선발

1899. 10. 2.

의학교 개교식 거행

1900. 1. 2.

「의사 규칙(醫士規則)」 반포

1901.

지석영, 한자학습서 「훈몽자략(訓蒙字略)」 간행

1902. 7. 4.

의학교 제1회 졸업 - 방한숙 등 19명

1902. 8. 11.

의학교 부속병원 개원

의학교 부속병원 인장

Ⓒ 서울대학교병원 의학박물관1902. 12. 20.

고종, 의학교장(醫學校長) 지석영, 우두 도입 공으로 팔괘훈장(八卦勳章) 하사

1903. 1. 9.

의학교 제1회 졸업식 거행

1903. 2. 21.

의학교 제1회 졸업생 김교준(金敎準) 의학교 교관 취임

1903. 7. 7.

의학교 제2회 졸업 - 지성연 등 13명

1905. 7. 8.

지석영, 「신정국문(新訂國文)」 상소

1905. 11. 17.

「을사늑약(乙巳勒約)」 강제 조인

1905. 12. 13.

의학교 제3회 졸업 - 장기무 등 4명

1906.

종두의술개업인허장

종두의술개업인허장

Ⓒ 서울대학교병원 의학박물관1907. 3. 10.

「대한의원 관제(大韓醫院官制)」 반포

1907. 7.

학부 내에 국문 연구소(國文硏究所) 설치.

지석영 1908년 1월에 위원으로 임명

1908. 2. 1.

대한의원 교육부를 의육부로 개칭

1908. 3.

지석영, 정약용의 한자 학습서 ‘아학편’(1804)을 재편집해 외국어 학습서 「아학편(兒學編)」을 출간

지석영 아학편

Ⓒ 서울대학교 중앙도서관1908. 6. 16.

순종, 대한의원 학감(大韓醫院學監) 지석영에게 태극장(太極章) 수여

1908. 10. 24.

대한의원 개원식

1908. 11. 15.

의사연구회 창립(회장 김익남)

1909. 6.

지석영, 국한문혼용법의 지침이 되는 어휘집 「언문(言文)」 출간

1909. 7. 30.

지석영, 우리나라 최초의 한자 사전인 「자전석요(字典釋要))」 초판 간행.

1912년 6판까지 6회 간행.

자전석요 표지

Ⓒ 한국민족문화대백과사전

지석영은 한글의 가치를 인식하고 사용을 확대하기 위해 노력한 대표적인 선각적 지식인이다. 1909년 처음 발간된 자전석요는 모든 한자의 뜻과 발음을 한글로 풀이해 ‘최초의 근대적 자전’ 근대 의학의 선구자로서 지석영이 가진 해부학 지식이 국어학자로서 편찬한 자전에 잘 나타나 있다.

자전석요(1928) 지석영 초상

Ⓒ 서울대학교 중앙도서관1909. 11. 16.

대한의원 부속 의학교 신축교사 낙성식 및 졸업식 거행

1910. 2. 1.

「대한의원 부속 의학교 규칙 (大韓醫院附屬醫學校規則)」 반포

1910. 6. 23.

순종, 육군군의장(陸軍軍醫長) 김익남, 대한의원 학생감(大韓醫院學生監) 지석영에게 팔괘장(八卦章) 수여

1910. 8. 22.

경술국치조약

지석영, 경술국치 이후 대한의원의육부 학감 사직

1912. 10. 7.

지석영, 「증보 자전석요(增補 字典釋要)」(증보판) 출간

이 증보판은 1912년 7판부터 1918년 14판까지 8회 출간

1920. 10. 10.

지석영, 그림을 부록으로 넣어 「증정부도 자전석요(增正附圖 字典釋要)」 (부도판) 출간

해방전 5회, 해방후 2회 출간. 부록 그림은 590매이고, 수록자는 626자

1935. 2. 1.

지석영 별세

서울 중랑구 망우리 망우묘지공원에 안장